| 熊本IBD設立10周年記念イベント無事終了しました。(^-^) | ||||||||

また、中山会長の個性に圧倒された「中山被害者の会」会員が全国に100名程いて、今でも増え続けているとの話しでは会場の笑いを誘っていた。式典終了後、中山会長から、サプライズで長廣事務局長へ「感謝状」が手渡され、「驚くやら、うれしいやら、涙・涙・涙、改めて、活動へのやりがいと、意欲を決意しました。」との感想を述べています。 また、中山会長の個性に圧倒された「中山被害者の会」会員が全国に100名程いて、今でも増え続けているとの話しでは会場の笑いを誘っていた。式典終了後、中山会長から、サプライズで長廣事務局長へ「感謝状」が手渡され、「驚くやら、うれしいやら、涙・涙・涙、改めて、活動へのやりがいと、意欲を決意しました。」との感想を述べています。 メインイベントでは、障がい者制度改革推進会議担当室長の東俊裕さんから「障がい者制度推進会議の方向性について」と題し、障がい者制度推進会議が第1次意見として出された資料を基に、障害の範囲の定義、障害・知的・精神の3障害と難病の位置づけ、医学モデルから社会モデルなど、1時間に渡り判りやすく説明を頂いた。 メインイベントでは、障がい者制度改革推進会議担当室長の東俊裕さんから「障がい者制度推進会議の方向性について」と題し、障がい者制度推進会議が第1次意見として出された資料を基に、障害の範囲の定義、障害・知的・精神の3障害と難病の位置づけ、医学モデルから社会モデルなど、1時間に渡り判りやすく説明を頂いた。 熊本県では「障害者差別禁止条例をつくる会」に熊難連(熊本IBDも加盟)も名を連ね、障害団体と共に連携していることも紹介されました。東室長からは、「合理的配慮の有無が重要で、一般的にいう8時間労働とは健常者のラインであり、難病者でも障害者でも短時間就労が可能ということにすれば、それは配慮していることになる。」「まだまだ、当事者が声をあげなければ社会へは届かない。」と檄を飛ばされた。 熊本県では「障害者差別禁止条例をつくる会」に熊難連(熊本IBDも加盟)も名を連ね、障害団体と共に連携していることも紹介されました。東室長からは、「合理的配慮の有無が重要で、一般的にいう8時間労働とは健常者のラインであり、難病者でも障害者でも短時間就労が可能ということにすれば、それは配慮していることになる。」「まだまだ、当事者が声をあげなければ社会へは届かない。」と檄を飛ばされた。 次に、日本難病・疾病団体協議会(JPA)事務局長の水谷幸司さんから『難病をもつ人の視点で「障害」を考える』と題し、問題提起が行われた。さすがに「心臓病の子どもを守る親の会」の事務局であったこともあり、制度等に詳しく、矛盾点の説明がなされた。中でも、谷間のない福祉制度をどのように作っていくか、過去の教訓から学ぶことは、国際基準に照らして考える、自己責任論を乗り越える、というものでした。最後に、障害者も難病者も社会に参加し、社会の構成員としていくことが必要であり、今後の福祉制度を作っていくのは、私たちの運動の力だ、ということで締めくくられました。 次に、日本難病・疾病団体協議会(JPA)事務局長の水谷幸司さんから『難病をもつ人の視点で「障害」を考える』と題し、問題提起が行われた。さすがに「心臓病の子どもを守る親の会」の事務局であったこともあり、制度等に詳しく、矛盾点の説明がなされた。中でも、谷間のない福祉制度をどのように作っていくか、過去の教訓から学ぶことは、国際基準に照らして考える、自己責任論を乗り越える、というものでした。最後に、障害者も難病者も社会に参加し、社会の構成員としていくことが必要であり、今後の福祉制度を作っていくのは、私たちの運動の力だ、ということで締めくくられました。 第一部の最後に、順天堂大学医療看護学部地域看護学の伊藤美千代先生から「IBDのある人の職業人生再構築支援に関する研究」支援と題し、アンケートのデモ調査の説明が行われた。今回は、参加者がIBD患者以外に、障害者やご家族、医療関係者も含まれていたので、求めておられる結果が出るかどうか心配になりました。 第一部の最後に、順天堂大学医療看護学部地域看護学の伊藤美千代先生から「IBDのある人の職業人生再構築支援に関する研究」支援と題し、アンケートのデモ調査の説明が行われた。今回は、参加者がIBD患者以外に、障害者やご家族、医療関係者も含まれていたので、求めておられる結果が出るかどうか心配になりました。 第二部のシンポジウムでは、コーディネーターに熊本学園大学社会福祉学部教授の和田要(わだかなめ)先生、シンポジストに東室長、水谷事務局長、中山会長が参加し、「難病と福祉」と題して意見を戦わせた。正直、第一部における東室長の挑戦的な講演でインパクトが強かったこともあり、会場からの質問はありませんでした。 第二部のシンポジウムでは、コーディネーターに熊本学園大学社会福祉学部教授の和田要(わだかなめ)先生、シンポジストに東室長、水谷事務局長、中山会長が参加し、「難病と福祉」と題して意見を戦わせた。正直、第一部における東室長の挑戦的な講演でインパクトが強かったこともあり、会場からの質問はありませんでした。 中山会長からは、東室長に対し、(1)現行制度では、痛みや疲労感に対する認識が足りていないので考慮して欲しい。(2)国の責任で疾病を持つ方々への偏見や差別の解消にむけた啓発を行う。(3)完全な制度ができるまで待てない。就労支援など出来るところから手をつけて欲しい。と三つの要望が述べられた。東室長からは、細かな部分の設計はこれからなので、難病団体でどのような支援が必要なのかをまとめて提出して欲しいとの回答がなされた。 中山会長からは、東室長に対し、(1)現行制度では、痛みや疲労感に対する認識が足りていないので考慮して欲しい。(2)国の責任で疾病を持つ方々への偏見や差別の解消にむけた啓発を行う。(3)完全な制度ができるまで待てない。就労支援など出来るところから手をつけて欲しい。と三つの要望が述べられた。東室長からは、細かな部分の設計はこれからなので、難病団体でどのような支援が必要なのかをまとめて提出して欲しいとの回答がなされた。

食事会の写真はイベント終了後、麦菜館(熊本市)に場所を移し、飲むは、食べるは、大声で叫ぶはと、いつもの宴会へ突入。熊本総会時の宴会場と同じ思いでの場所。こちらの店長さんには食事の配慮など良くして頂きました。 食事会の写真はイベント終了後、麦菜館(熊本市)に場所を移し、飲むは、食べるは、大声で叫ぶはと、いつもの宴会へ突入。熊本総会時の宴会場と同じ思いでの場所。こちらの店長さんには食事の配慮など良くして頂きました。 今日のイベントが終了したことで肩の荷が下りたのか、中山会長の顔が楽しいよ~といっているように思えてならないのは私だけでしょうか。 今日のイベントが終了したことで肩の荷が下りたのか、中山会長の顔が楽しいよ~といっているように思えてならないのは私だけでしょうか。和田先生と東室長は、今年3月まで同じ大学(熊本学園大学)の教授として福祉について教鞭をとられていたため、  久々の対面で積もる話もあったようですね。私も最初は東さんの隣に座っていたのですが、段々と難しい話になり、いつものメンバーのところに逃げ込んでしまいました。 久々の対面で積もる話もあったようですね。私も最初は東さんの隣に座っていたのですが、段々と難しい話になり、いつものメンバーのところに逃げ込んでしまいました。 管理栄養士がいるにも関わらず、何でも食べて、何でも飲んで!みんな大丈夫かな!いつも2次会はカラオケになるのですが、民宿中山亭に帰ることもあって、そこから2次会、10人も宿泊になり、みんなで、雑魚寝となりました。 管理栄養士がいるにも関わらず、何でも食べて、何でも飲んで!みんな大丈夫かな!いつも2次会はカラオケになるのですが、民宿中山亭に帰ることもあって、そこから2次会、10人も宿泊になり、みんなで、雑魚寝となりました。 |

||||||||

| 会長からのご挨拶 !! | ||||||||

「患者のことは患者が一番よく知っている。」「何かの役に立ちたい。」そういう考えで、患者暦20年以上の猛者たちと患者会を立ち上げたのは10年前。設立当時は、各保健所にチラシを置き、「いつでも相談に応じます。」という気持ちでウキウキしながら待っていたものです。約1年は電話1本もなく、公的な支援活動はできないまま。今でこそ笑い話なのですが、相当に疑われていたのでしょうね。一方では、「人生を楽しむ」を合言葉に、会員さん向けにイベント交流に励んだものです。ボーリング大会やカラオケ、栗拾いは良い思い出となっています。 「患者のことは患者が一番よく知っている。」「何かの役に立ちたい。」そういう考えで、患者暦20年以上の猛者たちと患者会を立ち上げたのは10年前。設立当時は、各保健所にチラシを置き、「いつでも相談に応じます。」という気持ちでウキウキしながら待っていたものです。約1年は電話1本もなく、公的な支援活動はできないまま。今でこそ笑い話なのですが、相当に疑われていたのでしょうね。一方では、「人生を楽しむ」を合言葉に、会員さん向けにイベント交流に励んだものです。ボーリング大会やカラオケ、栗拾いは良い思い出となっています。1年を過ぎたあたりから、待っているだけでは患者会としての認知度も上がりませんから、保健所主催の健康教室に押しかけ席を設けて頂いたことがあります。動くことで少しずつですが色々な方とお話をする機会に恵まれ、いつしか多くの会場で講演をさせて頂く様になりました。最近では、事務局長の長廣さんがメインで講演するようになり、寂しくもあり、またこれ以上の喜びはありません。お酒のコマーシャルに「飲んでみらんと分からん、分からん」というのがありますが、自分の体験談を話すことで、抱えていた重荷が軽くなり、人に優しくなれるように変わるのです。これこそ「しゃべってみらんと分からん」のですね。もっと多くの仲間が、このように体験談を通して社会啓発に関わってくれることを期待しています。 さて、私の目標は「難病者が自然に受け入れられる社会の実現」です。具体的には「難病者の就労支援」を精力的に活動するようになりました。そのために熊本県難病団体連絡組織の結成や難病相談支援センターの開設にも関わらせて頂きました。 一人の声では小さくとも、同じ境遇にある皆さんと一緒であれば必ず届く、変えられると信じています。そういう意味で、全国のIBD患者さんとも親しくさせて頂いていますし、特に九州には九州の問題があるものですから、隣県同士のつながりを深めるために「九州IBDフォーラム」という器を用意したのです。また、障害の枠を越えて、多くの障害者団体の方々とも連携して、障がい者制度改革や県の条例作りにも参加しています。 今回の10周年イベントは大きな節目となりました。私もそろそろ賞味期限切れが近づいておりますが、体が動く間は皆様のお役に立ちたいと考えていますが。仲間が必要です。もっと多くの方が関わりを持って頂きますよう切にお願いして、お礼のご挨拶と致します。 |

||||||||

| 参加者の感想 | ||||||||

| すこぶる快腸倶楽部 新家浩章 | ||||||||

| 熊本IBD10周年、おめでとうございます。 記念イベントに参加させていただき、改めて、貴会の偉大さを痛感した次第です。 これからも、九州ブロック患者会のリーディングボードとして、ますますのご活躍を心より願っています。そのためには、偉大な中山会長の巧みな話術・妖しい笑顔で、 「中山被害者の会」を発展させてください。 |

||||||||

| すこぶる快腸倶楽部 上川 | ||||||||

| 東先生の基調講演は内容がよくわかりました。障害者の概念と考え方についてはうなずける点があったかなと 記念シンポジウム「難病と福祉」については時間がなかったせいか焦点がぼけてしまったかなと。起承転結の結の部分がないまま終わったしまったかなと感じました。 |

||||||||

| 佐賀IBD縁笑会 志佐 和剛 | ||||||||

| まずは、記念イベントが盛会に終了されましたことをお喜び申し上げます。 基調講演で、特に東室長の講演に勉強させられた気持ちです。 ある程度基礎的な部分からの話をされてあり、参加されてある人たちもわかりやすかったと思います。また、講演のなかで、障害による不利益とは、そもそもの病気による機能障害によるものだけではなく、合理的配慮(社会的障壁)によるものがあることであることや社会自体が一般人を基準とした考えによるものであることなどをあげられました。ある程度、わかっているつもりでも改めてきくと実感する部分も多々あり、共感できました。 そのほかで言われたことで、記憶に残っているのは、推進会議等において、個々の意見のみを言うのではなく、全体を見据えた意見を言うことがよいと言われたことは、なんとなくわかった気がします。今回、参加できてとてもよかったです。あと、毎回のごとく中山宅にお邪魔になりまして、お世話になりました。 |

||||||||

| 佐賀IBD縁笑会 秀島晴美 | ||||||||

| 7月31日の熊本IBD10周年記念イベント(九州学習会)は、暑い中にもかかわらず、たくさんの方で会場が埋まり、これまで多方面にわたり活動を展開されてきた会の歴史を感じるものでした。車椅子の方の参加が多かったことも、これまでIBD患者のみならず、多くの方々とともに会が歩んでこられたことの証だと思いました。 イベントの中の基調講演はいずれも内容の濃いものでした。中でも障がい者制度改革推進室長の東さんのお話は、今まさに行われている障がい者制度改革推進会議についての興味深いものであり、また今まで考えていなかった障がいや権利についての視点を得られるものでした。その中で、労働条件の8時間労働は「健康」な人がこれだけ働いても翌日までには回復できるという時間の長さであること、風邪で会社が休みを与えるのは合理的配慮である、というお話にはっとしました。私たち「慢性疾患患者」は、当然の権利であるはずの合理的配慮としての休みや仕事時間の短縮がなんと難しいことか。「病気」があるということは自分個人の問題であると思い、8時間労働にあわせ体調が悪い中も無理をして働いてきたのは私だけではなく、多くの患者の現状ではないでしょうか。東さんのお話は、限られた時間での講演であり、また是非詳しくお聞きしたいと強く思いました。 シンポジウムでは、熊本学園大学の和田先生の、患者の「患」という字は、口を貫き、串が心に突き刺さっている、というお話が心に残りました。ある日突然「難病患者」になり、その日を境に、それまで当然のこととして言えていたことが、「病気」が負い目になって言えなくなってしまった発病当時のことを思い出しました。病気のために人に迷惑をかけること、迷惑だと思われることを常に気にして、口を閉ざしてしまった多くの出来事が、悔しさややりきれなさ、悲しさ、憤りといった、その時感じた様々な感情とともに蘇ってきました。「病気」になることで、当然の権利でさえも主張できなくなってしまうことは、私たち患者個々に責任があるのではなく、日本の社会の持つ権利意識の低さに原因があるのではないかとも思いました。 この記念イベントの九州学習会は、私にとってとても学びの深いものでした。中山さんはじめ熊本IBDの皆様、ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。 |

||||||||

| IBD宮崎友の会 岩本 由紀子 | ||||||||

| 熊本IBD10周年イベントの御成功おめでとうございます。 今回のイベントのテーマを聞いた時、内容が難しいのでは、と思いましたが、豪華な講演者やコーディネーターによる障がい者制度の学習会は分かりやすく、今後の動きに興味を持つものでした。 また、私たち一人一人が声を出し、周りに訴えて行く事の大切さも感じ取ることが出来ました。 熊本IBDのイベントに携わった皆様、本当にお世話になりました。今回も九州の人の温かさに触れ、次回皆様にお会いする日までの力を蓄えることが出来ました。 今後の熊本IBDのご活躍を心よりお祈り申し上げております。 |

||||||||

| 熊本IBD 松井 幸徳 | ||||||||

| 10周年記念イベントは多くの方々の参加もあり、とてもいいイベントになったと思います。私は熊本IBD会員ですが、設立当初の事などは全く分かりません。 中山さんや長廣さんと知り合ってまだ2年半ぐらいです。 今回のイベントを通して、熊本IBD10年間の歩みを一部ですが、知ることが出来ました。 長廣さんへのサプライズ表彰も感動的でした。 個人的には、仕事などの近況を久しぶりに会う人たちに報告出来たのでよかったです。 イベント参加は交流の場でもあるので、患者本人にもっと参加をしてもらいたいと思いました。 |

||||||||

| 熊本IBD 佐方紘明 | ||||||||

| 初めて親子で参加し、本当に色々な出会いがあり良かった思います。ただ進行性の疾患の方がおっしゃった言葉には本当に考えさせられる事が多々あり今後に繋がる良い経験が出来たと思います。 ただ私はUCの直腸炎型で進行性でなく慢性型の疾患で今回色々な観点から見る事が出来る機会を作ってもらった中山会長さんや長廣さんを初めとする役員の方々に感謝をしております。今後も積極的にIBDの活動に参加しようと思っておりますので今後とも皆様宜しくお願い致します |

||||||||

| 九州IBDフォーラム・熊本IBD 「10周年記念イベント九州学習会」に参加して | ||||||||

| 順天堂大学 医療看護学部 地域看護学 伊藤美千代 | ||||||||

| 猛暑の中、開催された学習会は、私の頭の中もまさに猛暑のごとくヒートアップするほどの学びをもたらしました。 私は以前、産業看護師/保健師として企業で働く従業員の健康管理を仕事にしていました。その時に潰瘍性大腸炎、クローン病、SLE、がん、糖尿病、うつ病、適応障害、腎機能障害、知的障害、聴覚障害・・・・・と多様な病気や障害をもちながら働いている方々への支援を通じて、「どうしたら、病気や障害をもちながらも、健康管理をしながら自分らしい就労生活を、または人生を送ることが出来るのだろうか」「どうしたら、諦めを前提とした生活ではない、自分らしい活き活きとした生活を送ることが出来るのだろうか」という命題に直面し、現在もその答えを求めて活動しています。今回もIBDネットワークの協力を得て、就労支援研究を進めるために、このフォーラムに参加させて頂きました。 このフォーラムでは、まさに先ほど紹介した私の(勝手な)命題の答えに、日本も、世界向かっていることを確信しました。 大きな喜びでもありますし、励みにもなりました。中でも障害者制度改革の推進の中の個別分野における基本的方向と今後の進め方の「労働および雇用」において、「雇用率制度の在り方の検証・検討」「福祉的就労への労働法規の適用の在り方」「職場での合理的配慮確保のための方策」が盛り込まれていたことは、病気や障害をもつ方の労働における自己実現の可能性を高めるものと期待しています。実際に1日8時間労働はできないけれど、1日5時間ならば無理なく働ける方は大勢いますが、現行ではそういった非正規雇用は保障、報酬、教育の機会、キャリアアップの機会などが制限されているのが現状ですし、職場での労働能力や生産性の評価においても、必要とされる配慮がない中で「病気や障害があると(1人前に)働けない」という評価がされがちだったのが、必要とされる支援を得ることを権利として主張することが出来るようになるならば、これまでよりは働きやすい職場が増えることになるでしょう。もちろんこれは社会的責任という狭い意味での理解で捉えるのではなく、雇用主にとっても生産性、働きやすさ、社会イメージなどのメリットになるはずです。実際に病気や障害のある方ではありませんが、オランダは社会経済の困窮している1995年前後に、企業の生き残りと国家の経済成長のために、人件費を削減しながらも生産性を上げた実績があります。この施策の概要は、子育てや介護、趣味と仕事を両立させたい方には1日5時間や週に3日間などの働き方を推奨し、その働き方に正規社員と同等の雇用保険を付与した雇用形態を作ったことです。もちろん費用削減のために正規社員の雇用保険の質は下がりましたが、このような思いきった国の施策は、企業、従業員の両者にメリットをもたらした実績があります(ちなみにこの施策はワークライフバランス施策です)。 少し、突拍子もない例だったかもしれませんが、雇用形態やそれに付随した保障を社会の一員としての権利の枠組みで議論、検討することは重要なことですし、このチャンスを逃してはならないと思います。 当事者団体の主催による勉強会のほとんどが、疾患の理解や新しい治療法の情報に関する勉強会である中、私たちが生活する社会に目を向けた九州フォーラムは社会的にも大きな意義があったと思います。ありがとうございました。 最後になりますが、11月頃炎症性腸疾患(IBD)のある方の就労支援研究のためのアンケート調査を予定しております。ご自宅に調査票が届きましたら、お手数ですがご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 |

||||||||

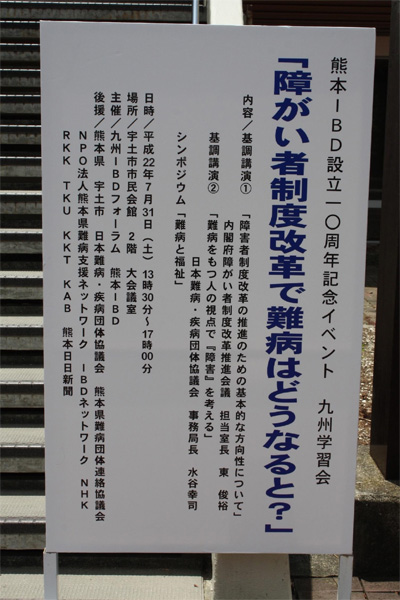

平成22年7月31日(土)、宇土市民会館にて熊本IBD10周年記念イベントが開催され、全国から110名を超える参加者があり会場は熱気であふれた。

平成22年7月31日(土)、宇土市民会館にて熊本IBD10周年記念イベントが開催され、全国から110名を超える参加者があり会場は熱気であふれた。